Comment les universités recrutent de faux patients pour mieux évaluer les étudiants en médecine ?

La réforme du deuxième cycle de médecine, en place depuis 2021, a rendu obligatoire l’évaluation pratique des étudiants qui passent le concours de l’internat. Après les EDN, sont ainsi organisés des examens cliniques objectifs structurés, pour évaluer le savoir-faire mais aussi le savoir-être des futurs médecins. C’est dans ce cadre que les facultés de médecine recherchent des volontaires pour incarner des patients fictifs lors des évaluations des étudiants en médecine. Comment ces « faux patients » sont-ils recrutés ? Comment sont-ils formés ? Le point avec les universités de Reims et Marie et Louis Pasteur.

Depuis la réforme du deuxième cycle de médecine, des examens cliniques objectifs structurés (Ecos) nationaux sont organisés simultanément pour tous les étudiants de sixième année de médecine. Ces examens sont organisés sous forme de dix mises en situation, appelées stations, pendant lesquelles les candidats vont être évalués sur leurs compétences, savoir-faire et savoir-être.

Les universités organisent dès la quatrième année d’externat des Ecos facultaires - évalués ou non - pour préparer au mieux les étudiants à cette épreuve. Certaines stations d’Ecos nécessitent par ailleurs d’avoir un vivier de patients standardisés ou faux patients qui simulent des pathologies.

Des patients standardisés pour préparer les Ecos

L’Université Marie et Louis Pasteur (anciennement Franche-Comté) organise des Ecos depuis 2019, soit deux ans avant la mise en place de la réforme. Elle recrute ainsi des participants standardisés d’abord dans le cadre des Ecos facultaires mais aussi en vue des Ecos nationaux.

L’Université de Reims Champagne-Ardenne a de son côté suivi le rythme de la mise en place de la réforme, avec l’organisation d’Ecos en 2021.

« Lors de la première année, nous avions recruté des acteurs pour simuler des patients. En mai 2023, nous avions encore un grand nombre d’acteurs et un petit nombre de faux patients. Depuis, une évolution nationale a conduit à privilégier le recours à des personnes issues de la société civile plutôt qu’à des comédiens professionnels. Un recrutement actif a donc été lancé début 2023 pour constituer un vivier de patients standardisés bénévoles », indique Capucine Lacave, psychologue clinicienne, qui coordonne le programme des participants standardisés de l’UFR de médecine de Reims.

Depuis, le vivier de participants standardisés n’a cessé d’augmenter. En octobre 2023, l’Université de Reims comptait 25 faux patients âgés de 27 à 80 ans, en octobre 2025, elle en compte 56 avec 34 faux patients et 12 infirmiers qui seront amenés à jouer leur propre rôle dans un contexte d’exercice.

Un chiffre proche de celui de l’Université Marie et Louis Pasteur qui dispose d’environ 60 participants standardisés chaque année.

Un recrutement de patients au fil de l’eau

Pour les deux universités, le recrutement se fait au fil de l’eau et toute l’année, dans la société civile. « Nous recherchons des personnes qui sont assez disponibles pour suivre les sessions de formation et les sessions d’examens avec des contraintes horaires parfois lourdes », précise Emmanuelle Born, ingénieure pédagogique à l’UFR santé de l’Université Marie et Louis Pasteur.

« Parmi les autres critères, nous recrutons des personnes bienveillantes, qui respectent la confidentialité, qui n’ont pas de contre-indication liée à leur situation personnelle, et n’ont pas de conflits d’intérêts c’est-à-dire qu’ils n’ont pas dans leur entourage d’étudiants en étude de médecine », détaille-t-elle.

Ce que confirme Capucine Lacave pour qui la bienveillance, notamment à l’égard du corps médical, est essentielle. « Nous recrutons tout type de personnes, peu importe le sexe, l’âge ou la profession. Une vigilance particulière est toutefois portée aux personnes atteintes de pathologies chroniques ou lourdes. »

« Ces volontaires peuvent tout à fait participer, mais ne sont jamais positionnés sur des scénarios en lien direct avec leur propre pathologie, afin d’éviter tout impact émotionnel ou psychologique. L’objectif n’est pas de rejouer une situation vécue, mais de simuler une consultation fictive dans un cadre bienveillant, sécurisant et formatif — autant pour les étudiants que pour les bénévoles », ajoute-t-elle.

Des patients standardisés bénévoles

Les patients recrutés sont tous bénévoles. « Il s’agit d’une action bénévole qui s’adresse à des personnes qui veulent participer à une action qui a du sens. Ils vont aider les futurs médecins dans leur pratique », insiste Emmanuelle Born qui précise que son université offre les repas, défraie le transport et offre souvent un cadeau.

En revanche, pour les examens nationaux, les participants reçoivent une gratification. « Sur les Ecos nationaux on leur demande d’être là très tôt le matin et ils peuvent voir jusqu’à une trentaine d’étudiants d’affilée, c’est important de les rétribuer », estime Emmanuelle Born.

Si la rétribution était variable depuis la mise en place de la réforme, « une harmonisation nationale devrait permettre de proposer 110 euros nets pour les examens nationaux », indique Capucine Lacave.

Une formation aux scénarios

Après la phase de recrutement, les patients standardisés sont formés à leur future mission. La première phase de formation vise à découvrir différents types de scénarios. À l’Université Marie et Louis Pasteur, cette phase s’organise en présentiel avec l’équipe de l’université tandis que l’Université de Reims Champagne-Ardenne propose une formation en e-learning de deux heures.

La seconde phase se fait sous forme d’entraînement pour apprendre les scénarios et les restituer avant les Ecos facultaires. « Les patients bénévoles doivent apprendre les informations sur la pathologie qu’ils devront présenter. L’un des enjeux est de standardiser la prestation pour que le faux patient ne sorte jamais du scénario, et ce afin que les étudiants soient tous sur un pied d’égalité. Cela signifie pour le patient fictif de donner la bonne information au bon moment selon chaque candidat », estime Emmanuelle Born.

Avant les Ecos nationaux, l’Université de Reims Champagne-Ardenne organise trois séances de répétitions obligatoires - six semaines avant l’examen, puis quatre semaines avant puis deux semaines avant. Mais « à partir de cette année, il n’y aura que deux séances de répétition avant les Ecos nationaux dans le cadre d’une harmonisation nationale », précise Capucine Lacave.

La simulation comme outil pédagogique reconnu

Pour Emmanuelle Born, les examens avec des patients standardisés ont un résultat très positif. « Au départ, cela inquiétait étudiants et enseignants puisqu’il s’agissait d’une transformation pédagogique en partant de l’évaluation des étudiants. Pour les premières promotions c’était très stressant, même s’ils étaient déjà confrontés à des situations cliniques lors de leur stage. »

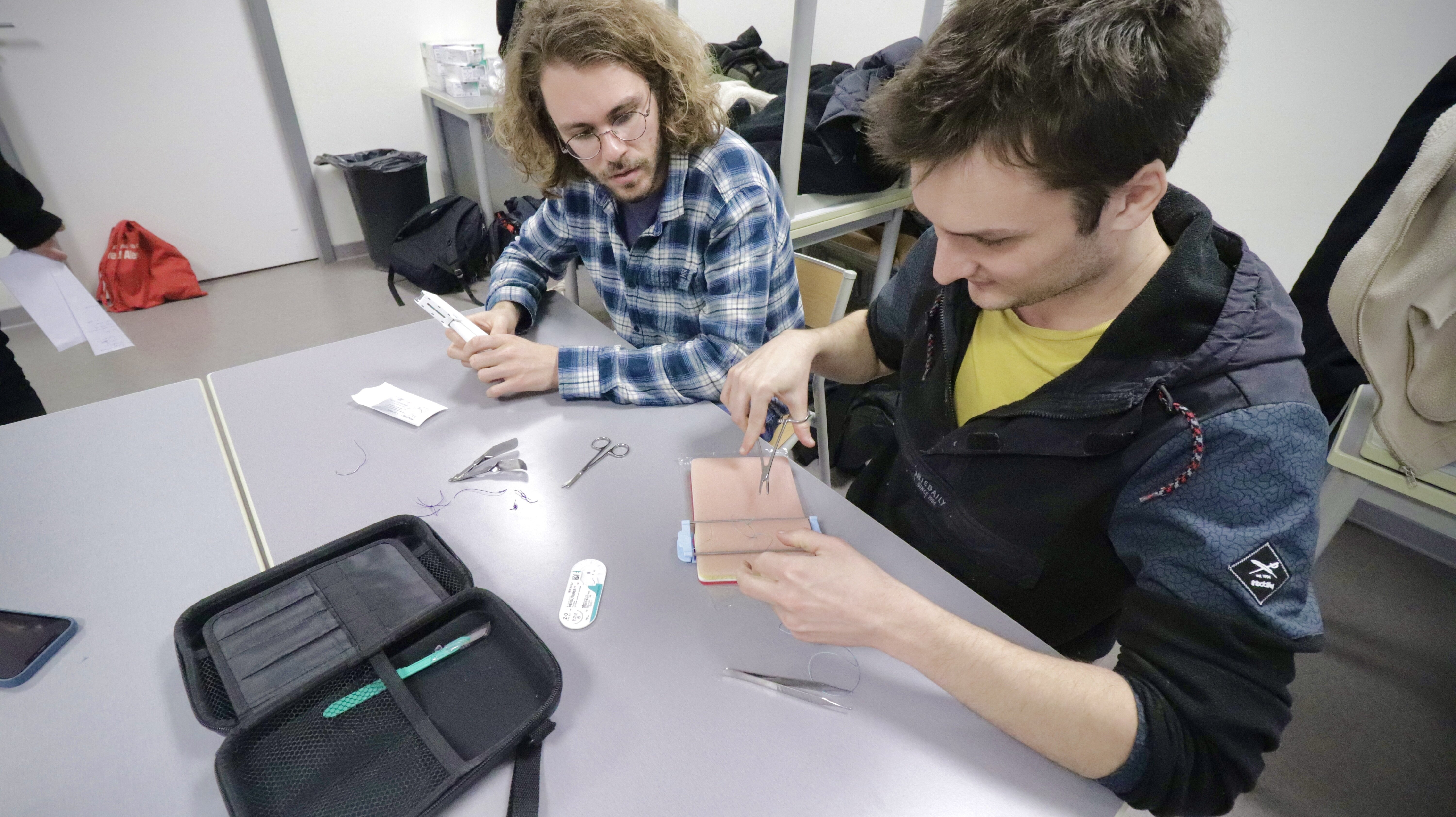

Depuis la mise en place de la réforme, la simulation - avec ou sans faux patients - fait partie intégrante du parcours des étudiants. « Les mises en situations constituent un outil pédagogique reconnu pour développer les compétences cliniques et communicationnelles des étudiants », estime Capucine Lacave.

Aussi les universités proposent, en plus des Ecos facultaires, des séances d’entraînements avec des simulations à partir de scénarios préétablis. « Les étudiants volontaires passent chacun leur tour et ils débriefent avec l’enseignant ce qu’il faut faire. C’est de la formation avec une approche par compétences et pas seulement une évaluation de la connaissance », précise Emmanuelle Born.

Par ailleurs, des situations d’Ecos sont aussi proposées en stage à l’hôpital dans de nombreux services. « Ces entraînements aux Ecos et les examens en eux-mêmes permettent aux étudiants de développer leurs compétences relationnelles et cliniques, les rendant plus à l’aise lors de leurs prises en charge avec les patients », affirme Capucine Lacave.

Les étudiants aussi reconnaissent l’intérêt de ces simulations, qui leur permettent de mettre en pratique leurs apprentissages dans un cadre simulé en toute sécurité, même si les Ecos « représentent également une source importante de stress, qu’il convient d’accompagner », nuance Capucine Lacave qui travaille à une thèse sur le sujet.